Pour cet anniversaire, où les témoins directs sont hélas disparus, il nous a semblé interessant de marquer l'évênement

par la présentation d'un mini album-souvenir de photos de soldats de la guerre 14-18. Ces photos proviennent de collections

de familles et, soit ont été prises à FREMENIL ou dans la région, soit représentent des habitants de FREMENIL mobilisés

lors de ce conflit.

Que ce coup de projecteur sur une période sanglante qui a duré 4 longues années nous éclaire sur ces évênements qui se sont

déroulés CHEZ NOUS, en Lorraine, et sur ces hommes qui ont été confrontés à tous les dangers, le front étant tout prés de

notre village : à BLEMEREY, VEHO, REILLON, LEINTREY....

On peut consulter sur le présent site, à la rubrique Histoire, l'article

"A nos morts" rédigé en juillet 2006 (où l'on relate

une cérémonie du 11 novembre), mais également l'article

"Morts pour la France 1914-1918" rédigé le 7/9/2008. Y sont rappelés les 8 habitants de FREMENIL morts pour la FRANCE au cours de la 1ère guerre mondiale figurant au monument aux morts,

à savoir :

1 - BENOIT Jean-Louis (1914)

2 - GERBE Charles, Julien (1914) (30 ans)

3 - BALLANT Paul, Joseph, Eugène (1914) (28 ans)

4 - ANTOINE Eugêne, Léon (1914) (34 ans)

5 - HENRY Paul,Arthur (4/08/1915) (28 ans)

6 - BENOIT Louis, Charles, Edmont (1916) (33 ans)

7 - BENOIT Jean-Baptiste, Hubert, Henri (1914) (29 ans)

8 - CHATON Joseph (1916) (43 ans )

En visitant le cimetiére de FREMENIL nous avons relevé les tombes de :

- BENOIT Louis, mort pour la FRANCE le 5/2/1916, à l'âge de 33 ans ( figurant au monument aux morts )

- BENOIT Pierre, Eugêne, mort pour la FRANCE le 8/2/1916,à l'âge de 30 ans.

Pour ce dernier, on peut s'interroger pourquoi cet enfant de FREMENIL ne figure pas sur le monument communal.

Poursuivant notre visite, nous notons la présence des tombes suivantes :

- JOUBERT Emile, 2° classe, 10° Batterie du 8° Régiment d'Artillerie, tué à FREMENIL le 6 Juillet 1915.

Originaire de PARIS (Seine), sa famille a tenu à ce qu'il soit inhumé à FREMENIL

.

- TROMBERT Vital (et non VIDAL), sergent au 230° Régiment d'Infanterie, décédé le 15 Juillet 1915 à REILLON.

Originaire d'EVIAN les BAINS (Haute-Savoie), sa famille a tenu à ce qu'il soit inhumé à FREMENIL où il était en cantonnement.

Ces deux tombes ont fait l'objet d'une reprise de concession perpétuelle par l'association "Le Souvenir Français". Que cette association soit remerçiée pour son action exemplaire de sauvegarde et de mémoire.

- MEILLAT Pierre, sergent au 35° Régiment d' Infanterie,mort pour la FRANCE en 1918 à l'âge de 40 ans.

Pour tous ces soldats victimes de la 1° guerre mondiale qui a pris fin il y a 90 ans déja, ayons une pensée émue.

-

"Un peu d'histoire à partir d'une carte postale de Fréménil" (toujours sur notre site, article enregistré en Mai 2006) nous replonge dans cette période du 1° conflit mondial, au milieu des soldats.

- Au sujet de ce premier conflit, savez-vous que le séjour bien involontaire de ces hommes venus des quatre coins de la FRANCE a permis des rencontres avec de jeunes Fréméniloises concrétisées par des mariages :

- Antoine EVEILLER, originaire de la région Lyonnaise s'est marié à FREMENIL avec Marie-Augustine VILLEMAN.

- Charles SPAITE, mon père, originaire de la Franche-Comté s'est marié à FREMENIL avec Marcelle MANONVILLER.

Ainsi va la vie.....

- Dans cette période de la 1° guerre mondiale, n'oublions pas d'évoquer des personnages qui ont marqué la vie de notre petite commune :

- Le sergent LECLERC du 37° Régiment d'Infanterie (Territoriaux) d'AUXERRE a assuré la fonction d'instituteur militaire et de secrétaire de la mairie à partir de 1914. Beaucoup d'enfants de FREMENIL lui doivent d'avoir bénéficié de ses cours, puisque l'instituteur en poste, Monsieur BALLAND avait été mobilisé dès la déclaration de la guerre.

- Le Commandant LAMY du même Régiment, décide la numérotation des maisons de la Commune de maniére a faciliter la distribution du courrier par les vaguemestres. Cette mesure, abandonnée après 1918, a été reprise un demi-siécle plus tard, traduisant son efficacité. (voir l'article Histoire rédigé en 2006

"Les numéros des maisons")

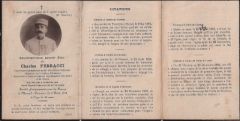

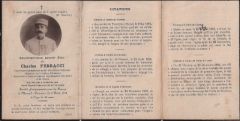

- Parmi les Commandants responsables du Cantonnement Fréménilois, rappelons un personnage exeptionnel de bravoure et d'humanité qui a laissé un souvenir durable dans la population civile qui l'a connu :

le Capitaine Charles FERRACCI, natif de CORSE, Capitaine-Commandant au 22° Régiment d'Artillerie Coloniale, Chevalier de la Légion d'Honneur, décoré de la Croix de Guerre, des Médailles Coloniales et du Maroc, huit fois cité à l'ordre du jour, sacré Caporal Honoraire du 43° de Ligne, tombé glorieusement pour la FRANCE à MOREUIL (Somme) le 8 Aout 1918 à l'âge de 36 ans.

A l'occasion du 90° Anniversaire de l'Armistice de la Guerre 14-18, souvenons-nous et, pour beaucoup d' habitants actuels, découvrons ces personnages aujourd'hui disparus mais qui ont vécu à cette époque dans notre petite commune.

Datant de cette période, des ouvrages fortifiés subsistent en notre commune sous la forme de blockhaus :

- A l'ouest du village, sur la route de DOMJEVIN C.D.19A, l'ouvrage est en bon état de conservation.

- A l'est du village, près du cimetiére un ouvrage identique est envahi par la végétation dans un état de négligence totale.

Ces deux vestiges de la guerre 14-18 mériteraient pourtant une mise en valeur. (toujours sur notre site, voir la rubrique "

Monuments", Mars 2006)

-Autre trace qui disparait : le petit TACOT. Un réseau ferré militaire en voie de 0,60m type DECAUVILLE avait été installé depuis MENIL-FLIN à proximité de la ligne voie normale de la Compagnie de l'EST de LUNEVILLE à SAINT-DIE, où des voies d'échanges étaient prévues pour les chargements, la ligne traversait complétement la Forêt de MONDON où l'on peut encore retrouver le tracé (quelque peu abimé par la tempête de décembre 1999). Aprés le franchissement de la R.N.4 (PARIS-STRASBOURG) prés du lieu-dit "La Baraque", elle poursuivait vers le Nord. A proximité de la gare L.B.B., voie métrique,

de DOMJEVIN, la ligne DECAUVILLE se séparait en deux parties :

-1° partie : Une voie partait direction NORD vers DOMJEVIN, le long du C.D.19, se séparait à l'entrée du village pour aller à l'OUEST vers l'hopital souterrain (au-delà de la Croix du Centre) d'une part, et, contournant le village, la ligne suivant le ruisseau de CHAZAL pour se terminer au-delà de N.D. de la BONNE FONTAINE, d'autre part, pour desservir les "lignes", les tranchées situées dans la zône de VEHO.

-2° partie : A la bifurcation, à proximité de la gare L.B.B. de DOMJEVIN, la voie de 0,60 s'orientait à l'EST vers FREMENIL. Elle contournait le village par le NORD le long du ruisseau "la VERDURETTE" qu'elle traversait par une passerelle. Un embranchement permettait la desserte de la "Carriére du Cimetiére". La voie continuait vers le NORD, à travers la prairie,

direction BLEMEREY, traversait la VEZOUZE par une passerelle (dont on retrouve aujourd'hui les culées en béton). Elle poursuivait jusqu'à VEHO, traversant un tunnel (plus exactement une tranchée couverte, aujourd'hui nivelée), pour desservir "les lignes" de la zône de REILLON, LEINTREY.

Les petites locomotives DECAUVILLE ou PECHOT-BOURDON emmenaient leurs convois de ravitaillement (nourriture et munitions) ainsi que de transports de troupes, assurant vaillement un service précieux et efficace.

Ainsi cette étoile ferroviaire peu connue d'un parcours total de 25 km. constituait un important réseau ferré voie de 0,60m éphémére.

A l'issue du conflit, ce sont des convois de wagonnets de sable et de gravier des carriéres de FREMENIL qui permirent la reconstruction des villages détruits de BLEMEREY, VEHO, REILLON, LEINTREY.

L'histoire de la 1° guerre mondiale est ecrite aussi dans ces faits qui méritent d'être évoqués.

Cette HISTOIRE qui s'est déroulé dans NOTRE PAYS LORRAIN ne doit pas sombrer dans l'oubli, même aprés 90 ans passés-----

J.S. Octobre 2008

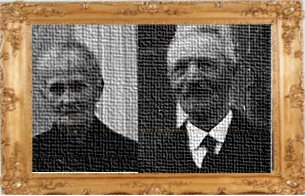

A droite Henri BENOIT (1886-1960), en compagnie de son épouse Maria BENOIT, née HEFTER (1880-1950).

Photo prise à Fréménil devant le café au cours d'une permission d'Henri.

Il était mobilisé au régiment de chasseurs de Saint Nicolas de Port.

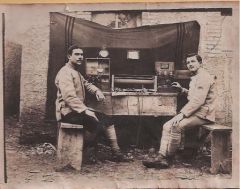

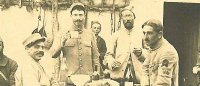

Le "pinard" de l'intendance, servi dans les "quarts" réglementaires, non loin du "bidon",

présenté pour la postérité par, à gauche René HENRY (1893-1975), à droite Paul VOINOT (1890-1955)

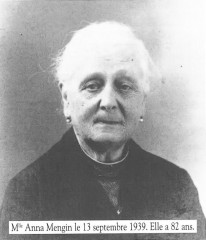

Notice nécrologique de Charles FERRACCI

Notice nécrologique de Charles FERRACCI

Charles FERRACCI

Voici 15 soldats posant près d'un passage à niveau sur une voie ferrée de la région.

On notera la mitrailleuse et ses servants (à gauche)

ainsi que le vaguemestre et sa bicyclette (à droite)

Georges BENOIT (1891-19??)

Mars 1918

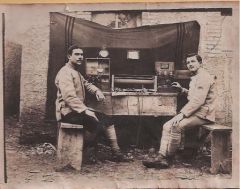

Derrière chez Lucien CARMENTRE, le poste de TSF du régiment d'artillerie. Il s'agit d'un émetteur-récepteur. L'antenne était tendue entre le sapin (*) situé dans la propriété de Mlle.MENGIN

et l'arrière de la maison de Lucien CARMENTRE. A gauche, Georges LECQUES de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), A droite, Charles SPAITE

(*) Une plateforme d'observation était également installée dans ce sapin.

Mars 1918

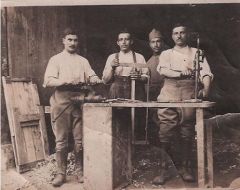

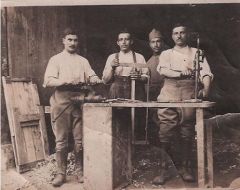

Devant la grange de Lucien CARMENTRE, un groupe d'artilleurs en pleine bricole.

1918

Un poste de radio devant une "cagna", peut être dans la forêt de Parroy

1918

C'est avec ces pièces que les troupes françaises tiraient sur l'ennemi.

Assis, à gauche, Hubert HENRY (1895-1970) blessé à l'oeil durant la guerre 14-18, debout à droite, René HENRY (1893-1975)

En 1914, à la Baraque, voici une photo d'un groupe de soldats (dont le soldat Denis KALECHE, debout devant) savourant une pause bien méritée.

Le PEPERE était un paysan lorrain d'une vieille famille originaire de la vallée de la VEZOUZE, né dans la seconde partie du XIX° siècle. Comme beaucoup de ses contemporains , il exploitait un petit train de culture, produisant du blé, de l'orge, des betteraves, des pommes de terre. Le jardin attenant à sa ferme lui permettait une autosuffisance en légumes. Une ancienne chènevière près du ruisseau avait été aussi convertie en terrain potager très fertile. Une petite vigne et une treille en plein midi lui fournissait son raisin. Son cheptel était celui de bien des cultivateurs du village: un cheval, le brave BAYARD, trois vaches, quelques veaux, des poules et des lapins. Quelques ruches venaient compléter son équipage, procurant à la famille du bon miel lorrain.

Le PEPERE était un paysan lorrain d'une vieille famille originaire de la vallée de la VEZOUZE, né dans la seconde partie du XIX° siècle. Comme beaucoup de ses contemporains , il exploitait un petit train de culture, produisant du blé, de l'orge, des betteraves, des pommes de terre. Le jardin attenant à sa ferme lui permettait une autosuffisance en légumes. Une ancienne chènevière près du ruisseau avait été aussi convertie en terrain potager très fertile. Une petite vigne et une treille en plein midi lui fournissait son raisin. Son cheptel était celui de bien des cultivateurs du village: un cheval, le brave BAYARD, trois vaches, quelques veaux, des poules et des lapins. Quelques ruches venaient compléter son équipage, procurant à la famille du bon miel lorrain.