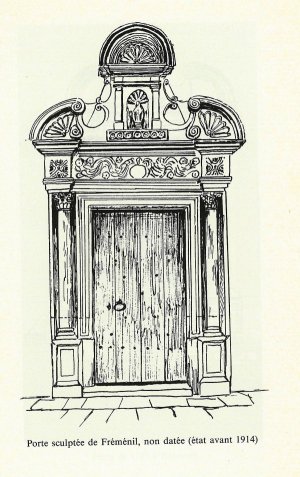

Nous avons eu l'occasion d'évoquer la porte monumentale de Fréménil (4, Rue de la prairie) dans notre billet du 25.03.2007 paru par ailleurs dans la Revue Lorraine Populaire. Une telle oeuvre remarquable n'était pas à la portée de toutes les bourses. Les propriétaires des maisons plus modestes, qui néanmoins désiraient laisser dans la pierre la trace de leur passage sur terre, s'orientaient plutôt vers une inscription sur le linteau de la porte d'entrée de leur habitation. Quant aux simples maisons de manouvriers, elles étaient dépourvues de toutes marques et de toutes inscriptions. L'anonymat leur était dévolu. La date de construction d'une maison correspondait presque toujours avec la date d'entrée du couple propriétaire dans la nouvelle demeure avec un délai d'un an ou deux, soit le temps de la construction de la maison.

Les inscriptions sur les linteaux de porte, ou sur les clefs de voûte des entrées de grange en « anse de panier », caractéristiques des fermes lorraines datent des XVIIIe et XIXe siècle. Elles auraient été l'oeuvre d'ouvriers, tailleurs de pierre, sculpteurs venant du Tyrol, de Suisse, d'Italie ou de Haute-Savoie sur une période s'étalant de 1701 à 1850. Au cours de cette période il y eu le règne de Stanislas, Duc de Lorraine de 1737 à 1766. Ce monarque bienveillant fit appel à des artisans de qualité pour réaliser les monuments qui font l'orgueil de notre Lorraine. Mais toute cette main d'oeuvre talentueuse et compétente, au décès du bon roi, a dû terminer les ouvrages entrepris. Puis, les dirigeants ayant changé, les programmes de travaux et leurs financements s'amenuisant et surtout la Révolution, les guerres, les invasions, les disettes, les épidémies et de nouveau des guerres. Tous ces évènements ont réduit considérablement la réalisation de ces décors d'architecture. Les artisans sont, soit repartis dans leur pays d'origine, soit pour subsister, se sont convertis à des travaux moins artistiques, maçonnerie ordinaire, voir manœuvre agricole ou bûcheronnage. Dans ces périodes tourmentées la vie de tous les jours, quand ce n'était pas la survie, était primordiale.

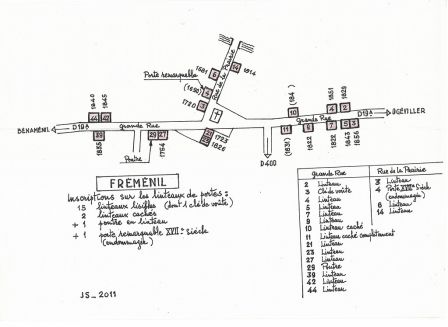

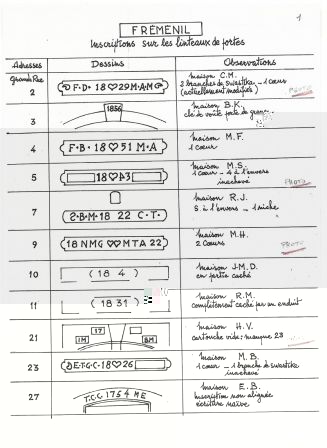

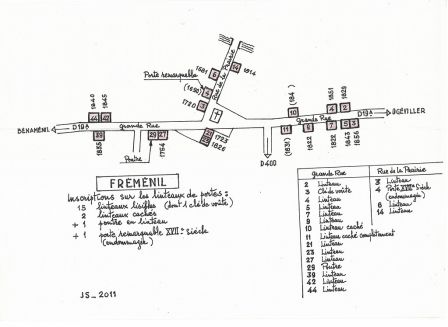

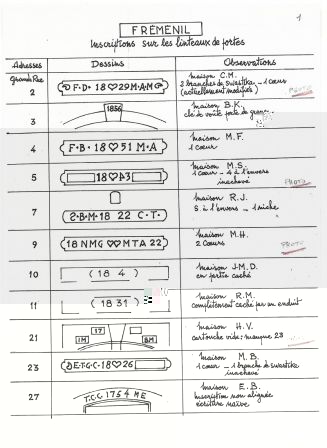

Dans notre village, notre attention s'est portée sur seize emplacements constitués par des linteaux et une clef de voûte comportant des dates de construction, des initiales et des dessins (coeurs notamment) dont nous rapportons l'illustration. Il est fort possible que d'autres inscriptions et décors existent par ailleurs dans des maisons construites aux XVIIIe et XIXe siècle, dans les parties adjointes au corps de logis primitif. A vous chers lecteurs et concitoyens d'en faire la découverte. Comme toujours, cliquez sur les images (vignettes) pour en voir un agrandissement.

Pour décrypter le message des initiales, la meilleure méthode, si vous êtes propriétaire des lieux est de s'en remettre à votre titre de propriété qui, à la suite d'une vente ou d'un héritage, vous a été remis par votre notaire. Cet acte notarié est précieux, car il vous fait l'historique de votre bien avec citation des dates et des personnes. Considérée comme une lecture fastidieuse, l'énumération de ces gens que vous n'avez pas connus se révèle comme la clef du mystère permettant l'identification de ces anonymes inscrits sur le fronton de votre porte d'entrée. Alors merci Messieurs les notaires pour ces narrations fortement utiles.

Une autre méthode relève de la généalogie, valable uniquement si vous avez une indication concernant les familles propriétaires qui ont trouvé l'abri dans la maison en question. La date de mariage, correspondant souvent ou à quelques années près à la date inscrite sur le linteau doit vous amener à découvrir qui se cache derrière ces initiales qui vous posent interrogation. C'est une petite enquête à mener en cherchant dans l'état-civil de votre commune mais vous serez satisfait du résultat final.

Dans notre visite des linteaux du village, nous donnons ci-après une représentation graphique qu'il vous appartiendra de déchiffrer suivant les méthodes indiquées précédemment.

Mentions spéciales pour quelques-unes :

Le 3 Rue de la Prairie :

Nous sommes en présence d'un linteau particulièrement ouvragé, parmi les plus anciens du village et qui pourrait correspondre au presbytère-logement d'un curé du village. Les lettres C.M.L.L restent à identifier. Inscrit dans un ovale, le monogramme IHS traduit par « Jésus hominum salvator » soit « Jésus Sauveur des Hommes » est ici surmonté d'une croix et souligné par trois clous (ou trois lances, ou trois flèches). Le cartouche est complété à droite par « 1720 » qui nous donne la date de construction de la maison. La destination cultuelle de cette demeure est évidente. Une recherche dans l'état-civil du XVIIIe siècle apporterait vraisemblablement la traduction des quatre premières lettres. Précisons que le 17 novembre 1706, date de la bénédiction de la cloche de la paroisse (sans doute unique cloche) par le curé de Blâmont nous indique que l'église existait 14 ans avant ledit presbytère de 1720. N'oublions pas que l'on mentionne l'existence de notre village dès 1034 et qu'un lieu de culte a dû exister aux alentours de cette date.

Le 21 Grande Rue :

Cette demeure du XVIIIe siècle avait retenu l'attention des Monuments Historiques à l'occasion d'une visite sur place de la commune en 1979 (Visite comportant l'ensemble du village, y compris notamment l'église, dans le cadre de « l'inventaire général de la Lorraine »). De part et d'autre de la clef de voûte du linteau en arc, on note dans des cartouches évidées à gauche les lettres IM et à droite BM, cependant qu'à la partie supérieure de la clef de voûte on note un cartouche avec le chiffre « 17 » et à droite le cartouche similaire complétement évidé. Il doit s'agir là d'une suppression volontaire regrettable, mais les propriétaires actuels nous indiquent la date de 1723 pour la construction de cette maison.

Le 6 Rue de la Prairie :

Cette ancienne maison a subi de profondes modifications tant intérieures qu'extérieures surtout dans les années 1993 à 1995. Le linteau de la porte d'entrée arborait une décoration originale sous la forme d'un médaillon circulaire encadré par des parchemins symbolisant une croix. L'intérieur du médaillon circulaire présentait les initiales « I.M. » soulignées par la date « 1681 ». Ce témoignage architecturale fait de cette demeure la plus ancienne maison avec fronton décoré de porte d'entrée. Il nous faut rappeler que d'après la monographie du village rédigée en 1888 par Monsieur Aristide RENAULD, instituteur, l'actuelle rue de la Prairie avait initialement pour nom « La Grande Rue » et donc a été la première rue de la commune et elle desservait les premières maisons de Fréménil.

Le 14 Rue de la Prairie :

Le linteau de cette maison mériterait une mise en valeur pour en obtenir une meilleure lecture. En position centrale on trouve un coeur formé curieusement par deux larmes (ou branches de svastika) avec la date « 1814 » réparti de part et d'autre. Sur la gauche on a une marguerite (ou rosace) à 6 pétales et à droite le motif circulaire n'est pas bien défini. Suivent les initiales, à gauche « F.M » et à droite « M.T ».

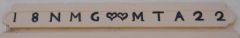

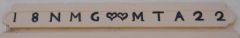

Le 9 Grande Rue :

Nous sommes en face d'un linteau intéressant puisque la demeure appartenait à une famille aisée du village qui a donné trois maires compétents à la commune :

- MENGIN Joseph, maire de 1802 à 1814

- MENGIN Nicolas, maire de 1820 à 1829

- MENGIN Camille, maire de 1870 à 1896

La construction de la maison date de 1822. Elle a appartenu au couple « N.M.G » : Nicolas MENGIN (1773-1854) et « M.T.A » : Marie-Thérèse AUBRY (1777-1861). Ce linteau de porte est très lisible et bien conservé. Il est enrichi latéralement d'oreilles en demi-arrondi.

Le 5 Grande Rue :

Nous avons ici une date « 1843 » de part et d'autre d'un coeur et deux cartouches extrêmes qui n'ont pas été gravés. Comme cette maison appartient à ma famille (SPAITE-MANONVILLER-HEFTER-ROUSSEL), je peux en parler aisément. Les premiers habitants de cette demeure sont : Jean-Joseph ROUSSEL (1817-1859) et Marie-Rose JEANJEAN (1819-1888). Ils se sont mariés en 1845 et sont entrés dans la nouvelle maison dont la construction avait duré deux ans de 1843 à 1845. On peut supposer une anecdote concernant l'inscription réalisée et en attente ! Le sculpteur a commencé par le motif central : le coeur et la date de part et d'autre. Etait-il ignorant dans les chiffres et les lettres ?... Toujours est-il qu'il s'est révélé inculte dans le dessin du chiffre 4 représenté à l'envers. Mécontentement légitime du propriétaire qui a relevé de ses fonctions le sculpteur incompétent. Les deux cartouches extrêmes sont restés vierges. Ils auraient pu indiquer « J.J.R 18 ❤ 43 M.R.J. » si le travail avait été bien fait... et mené à terme !

Le 3 Grande Rue :

Le linteau de la porte d'entrée est vierge de toute inscription, cependant que la clef de voûte en anse de panier de la porte de grange donne « 1856 » comme date de construction de la maison. Là encore, la consultation des titres de propriété peut apporter des renseignements concernant les premiers habitants de la demeure.

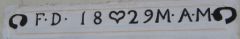

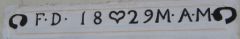

Le 2 Grande Rue :

Une mise en valeur de l'inscription rend visible le coeur central entouré de la date « 1829 » de part et d'autre. Dans la partie gauche, nous avons les lettres « FD » et dans la partie droite « MAM ». Initialement, les deux extrémités étaient ponctués par une larme (ou branche de svastika) pointée à gauche pour la partie gauche et pointée à droite pour la partie droite. Une mise en peinture inopportune a transformé cette ponctuation en une sorte de fer à cheval. Dommage. Mais on peut toujours apporter une correction et revenir à la décoration d'origine. L'ensemble de l'inscription est cadré dans un cartouche rectangulaire avec latéralement des oreilles en demi-arrondi.

Le 29 Grande Rue :

Une mention spéciale doit être décernée pour ce linteau remarquable constitué par une poutre en bois. Ce tronc brut d'équarrissage présente une courbe harmonieuse pour coiffer cette porte latérale. Une fin honorable pour un arbre de nos forêts. A préserver jalousement avec respect pour les mains et les bras qui l'ont mis en oeuvre.

Conclusion :

Si nous avons des témoignages des anciens habitants de notre village par la lecture de ces linteaux ouvragés, il nous faut signaler la disparition regrettable de ces vestiges du passé. A l'occasion d'une reconstruction, d'une modernisation, des linteaux ont été supprimés, soit pour augmenter la hauteur de passage, soit pour un changement d'accès de l'habitation. C'est également le cas au numéro 11 de la Grande Rue. Jean-Luc M. nous a signalé que lors d'une remise en état des enduits extérieurs de la maison, la date de 1831 mentionnée sur le linteau de la porte d'entrée a été complètement cachée par le nouvel enduit. De façon à faire renaître cette inscription, un bon grattage serait le bienvenu.

Préserver, entretenir ces linteaux, souligner avec soin les inscriptions par un peu de peinture pour les rendre plus visibles, voilà ce que nous pouvons faire en ce XXIe siècle pour garder près de nous ces pages d'histoire, ces messages des temps anciens, et les transmettre aux générations futures.

Jean SPAITE – Mars 2011

Pour découvrir cet aspect méconnu de l'architecture rurale, vous pouvez consulter le site Linteaux de France qui recense dans toute la France ces objets architecturaux.

Article paru dans "La Revue Lorraine Populaire" N° 179 - Aout 2004

Article paru dans "La Revue Lorraine Populaire" N° 179 - Aout 2004

Le PEPERE était un paysan lorrain d'une vieille famille originaire de la vallée de la VEZOUZE, né dans la seconde partie du XIX° siècle. Comme beaucoup de ses contemporains , il exploitait un petit train de culture, produisant du blé, de l'orge, des betteraves, des pommes de terre. Le jardin attenant à sa ferme lui permettait une autosuffisance en légumes. Une ancienne chènevière près du ruisseau avait été aussi convertie en terrain potager très fertile. Une petite vigne et une treille en plein midi lui fournissait son raisin. Son cheptel était celui de bien des cultivateurs du village: un cheval, le brave BAYARD, trois vaches, quelques veaux, des poules et des lapins. Quelques ruches venaient compléter son équipage, procurant à la famille du bon miel lorrain.

Le PEPERE était un paysan lorrain d'une vieille famille originaire de la vallée de la VEZOUZE, né dans la seconde partie du XIX° siècle. Comme beaucoup de ses contemporains , il exploitait un petit train de culture, produisant du blé, de l'orge, des betteraves, des pommes de terre. Le jardin attenant à sa ferme lui permettait une autosuffisance en légumes. Une ancienne chènevière près du ruisseau avait été aussi convertie en terrain potager très fertile. Une petite vigne et une treille en plein midi lui fournissait son raisin. Son cheptel était celui de bien des cultivateurs du village: un cheval, le brave BAYARD, trois vaches, quelques veaux, des poules et des lapins. Quelques ruches venaient compléter son équipage, procurant à la famille du bon miel lorrain.