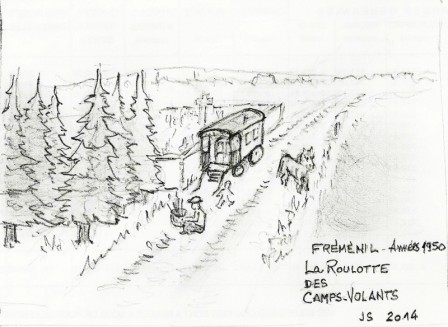

En ces temps de commémoration du centenaire du premier conflit mondial, nous rappelons que, déjà en 2008, nous nous sommes fait un devoir de mémoire pour évoquer sous le titre "11 Novembre 1918- 11 Novembre 2008 : 90 ans déjà" le souvenir de ces braves soldats tombés sur notre sol de France.

En ces temps de commémoration du centenaire du premier conflit mondial, nous rappelons que, déjà en 2008, nous nous sommes fait un devoir de mémoire pour évoquer sous le titre "11 Novembre 1918- 11 Novembre 2008 : 90 ans déjà" le souvenir de ces braves soldats tombés sur notre sol de France.

Notre monument aux morts comporte huit noms de ces morts pour la France :

- BENOIT Jean-Louis mort en 1914

- GERBE Charles, Julien " 1914 (30 ans)

- BALLAND Paul, Joseph, Eugène " 1914 (28 " )

- ANTOINE Eugène, Léon " 1914 (34 " )

- HENRY Paul, Arthur " 1915 (28 " )

- BENOIT Louis, Charles, Edmont " 1916 (33 " )

- BENOIT Jean-Baptiste, Hubert, Henri " 1914 (29 " )

- CHATON Joseph " 1916 (43 " )

Précisons que Paul BALLAND était le jeune instituteur de l'école de Fréménil depuis 1912.

Dans notre cimetière reposent dans des tombes de famille des soldats de la guerre 14-18 :

- BENOIT Pierre-Eugène mort en 1916 (30 ans)

- MEILLAT Pierre " 1918 (40 " )

Deux autres tombes ont accueilli les corps de :

- JOUBERT Emile tué à Fréménil en 1915 (23 ans)

- TROMBERT Vital tué à Reillon 1915 (26 " )

Les familles de ces deux soldats avaient choisi de laisser reposer leurs fils en terre fréméniloise où ils étaient stationnés et accueillis chaleureusement, et leur avaient érigé pour chacun un monument funéraire. Les années passant et en dépit d'un entretien discret, les tombes de ces soldats accusaient un mauvais état. En 2002, l'Association "Le Souvenir Français" a remplacé les monuments en souffrance par deux tombes normalisées "Mort pour la France" dont l'aspect est irréprochable.

Précisons que :

- Emile JOUBERT 2e classe, 10e Batterie, 8e Régiment d'Artillerie, était originaire de PARIS.

- Vital TROMBERT sergent, 230e Régiment d'Infanterie, était originaire d'EVIAN.

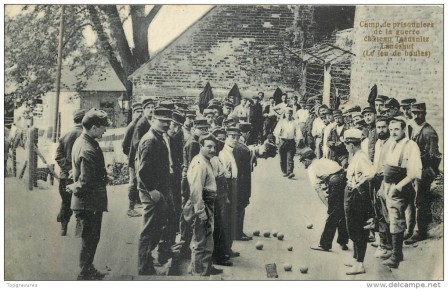

Trop nombreux furent-ils les braves poilus stationnés à Fréménil et qui sont montés à l'attaque sur le front à Blémerey, à Vého, à Leintrey ou à Reillon, et qui ont trouvé la mort face à l'ennemi. Leurs pauvres corps reposent maintenant au cimetière militaire de Reillon.

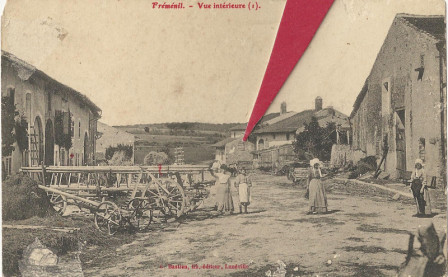

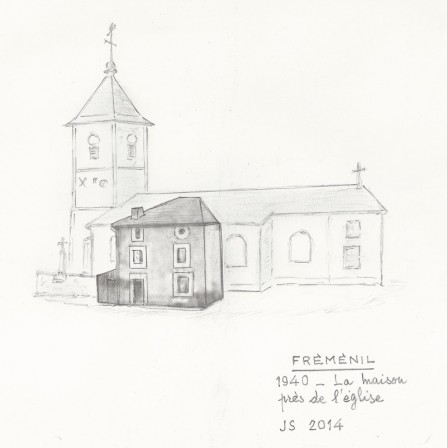

Au cours de ce premier conflit mondial, notre village a subi des bombardements d'artillerie ennemie. Si les destructions ont été moindres que dans les villages de Domjevin ou de Blémerey par exemple, ces chutes d'obus explosant en provocant des éclats extrêmement dangereux, ont occasionné des victimes mortelles. Parmi celles-ci, relevons le nom de Pierre PINGUET, sapeur mineur au 4e Régiment de Génie, Cie 13/04 Dre, tué par un éclat d'obus à Fréménil le 5 Décembre 1915 alors qu'il se trouvait derrière l'église ( témoignages de Madeleine HOURDIAU et de Mathilde FLAVENOT née MALGRAS ). Il était né le 13 Avril 1886 à BLON (Hte Vienne). Il était en cantonnement dans notre village. Après avoir été enterré au cimetière communal, il a été transféré ensuite et se trouve depuis 1935-1936 au cimetière de Reillon. Notons que notre cimetière comportait sept tombes de soldats tués à Fréménil pendant la guerre 14-18, faisant l'objet d'un profond respect patriotique de la part des habitants. Les-dites tombes ont été relevées (vers 1935-1936) et les corps ont été enterrés définitivement comme il est dit ci-avant au cimetière militaire de Reillon.

Ayons une pensée émue pour ces victimes de la première guerre mondiale. Ne les oublions pas.

Jean SPAITE - Mai 2014

Crédit photographique :

- Statue de poilu, sur le monument aux morts de Saint-Nolff (Morbihan) (Wikimedia)

- Photo du monument du 223e R.I au cimetière de Reillon (site: Blâmont-Info)

Après avoir présenté son dernier ouvrage au "Livre sur la place" à Nancy, Marc GABRIEL nous offre un rappel historique sur le premier conflit mondial. "La grande guerre à l'ombre du fort de MANONVILLER" nous situe le lieu du Lunévillois où vont se dérouler les événements importants des hostilités.

Après avoir présenté son dernier ouvrage au "Livre sur la place" à Nancy, Marc GABRIEL nous offre un rappel historique sur le premier conflit mondial. "La grande guerre à l'ombre du fort de MANONVILLER" nous situe le lieu du Lunévillois où vont se dérouler les événements importants des hostilités.